- 2022.02.12

- 住宅豆知識

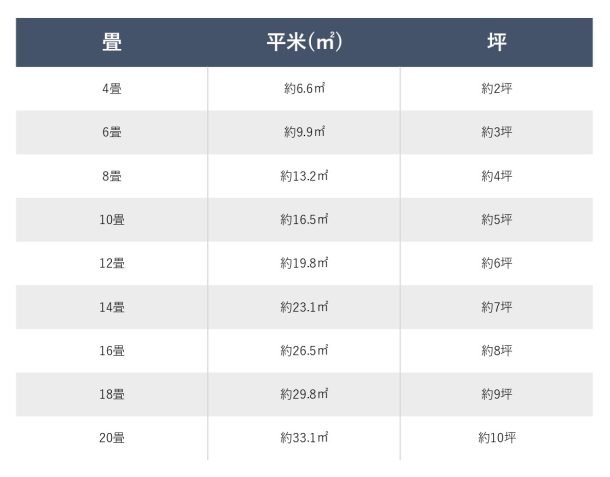

畳・平米(㎡)・坪の早見表を作りました。

家づくりをしていると、畳とか平米(㎡)とか坪とか、いろいろな広さの単位が出てきて混乱しませんか? そこで今日は、畳・平米(㎡)・坪の早見表を作ってみました。 畳・平米(㎡)・坪早見表 畳のサイズは地域によって異なるので、すべてがぴったり当てはまるわけではありません。 今回は、私たちの住む福井県で使われる中京間(福井間)を基準として作成しました。 中京間の畳は1枚『910㎜×1820㎜』のサイズとなっており、そこから算出した数字となります。 一番ピンとくるのはきっと『畳』ではないでしょうか? よく、家の大きさは坪数や㎡数で表されますが、この表が頭に入っていれば、イメージしやすいのではないでしょうか? 家の広さの考え方 では、上の表を参考に、家の広さはどれくらい必要か?例を見てみましょう。 【Aさんが希望している間取り】 1階:LDK20畳+畳コーナー6畳 お風呂+洗面脱衣場+トイレ 2階:主寝室8畳+ウォークインクローゼット6畳 子供部屋6畳×2室 お風呂と脱衣場は各2畳ずつ、トイレは1畳で計算してみます。 1階:20畳+6畳+2畳+2畳+1畳=31畳 2階:8畳+6畳+6畳+6畳=26畳 上の表を参考に変換すると… 1階:31畳 = 51.3㎡ = 15.5坪 2階:26畳 = 43㎡ = 13坪 1階2階の合計 = 94.3㎡ = 28.5坪 これを見ると、1階2階の合計が28.5坪あれば広々リビングのある広い家ができそうな感じにみえますよね? ですが実際には、家には玄関や廊下・階段・そして押入れやシューズクロークなど収納などがあります。 これらはどのような間取りにするかで大きく変わってきますが、すべて合わせておおよそ10畳程度、つまり10坪ほどになると考えられます。 28.5坪+10坪 =38.5坪。 これがAさんの要望に必要なおおよその坪数ということになります。 このように、畳と㎡、坪数の関係がわかると、広さのイメージがしやすくなりますね! まとめ 今日は、畳・㎡・坪の広さについてご紹介しました。 家の広さを考えるときって、多くの方が部屋の数・リビングの広さなどを畳でイメージすると思います。 しかし、家や土地は㎡や坪で表すことが多いです。 この変換表と、本日の計算例を参考にして、家や土地に必要な㎡数・坪数を考えてみてくださいね♪ ☟関連ブログはこちら☟ 『1畳と1帖の違いとは?1畳って何㎡』 『延べ床面積とは?』 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 福井県坂井市で家を建てるなら、三国町の工務店『石丸ハウスセンター』へ。 注文住宅・新築・リフォームはもちろん、住まいのお困りごともお気軽にご相談下さい。 【ずっと側にいる、という安心。】 徹底した地域密着主義で私たちがお届けするのは、「安心」という価値です。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

more